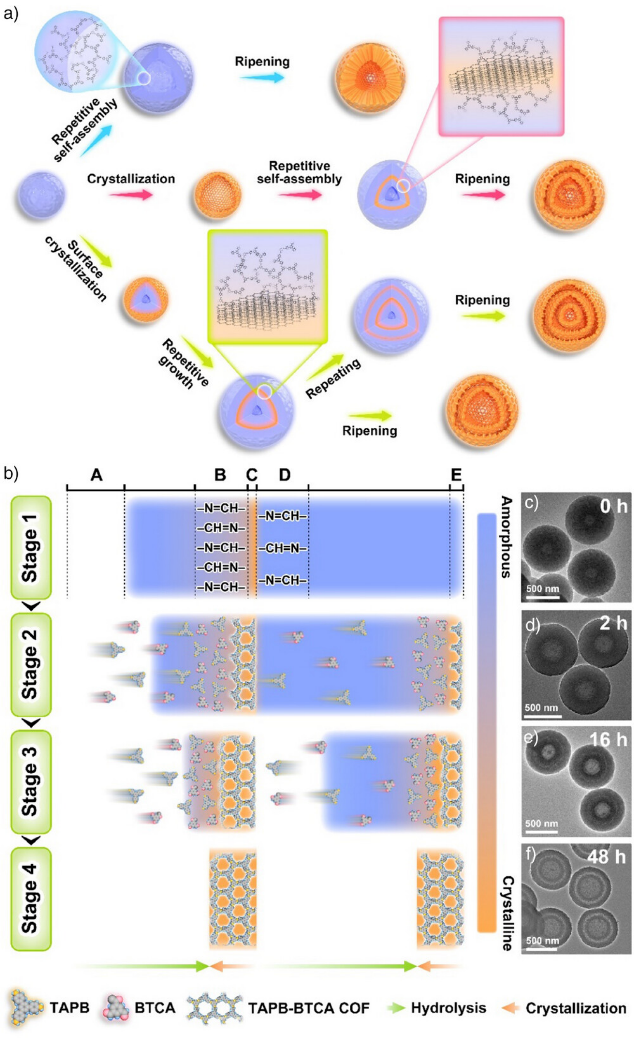

近日,吉林大学化学学院关卜源教授课题组与吉林大学冯威教授、中科院过程工程研究所王丹研究员合作,在中空多壳共价有机框架材料(ns-COF HoMSs)的合成策略方向取得重要进展。基于COF的多壳结构难以构建这一关键科学问题,该团队创新性地采用了一种“晶度波”诱导的区域差异成熟策略,合成了一系列具有可控壳数和壳厚度的空心多壳COF颗粒。该方法通过短时间的Ostwald熟化过程,在两层非晶的共价有机聚合物(COP)之间插入一层晶态共价有机框架(COF)薄层。这层局部结晶的界面可以在后续的完全熟化过程中起到隔离作用,使前驱体颗粒的不同区域呈现出差异化的反应进程,最终形成具有中空多壳层结构的特殊形貌。研究成果以“Crystallinity Wave”-Driven Synthesis of Hollow Multi-Shell Covalent Organic Frameworks for Enhanced Supercapacitors为题,于3月23号发表在Angewandte Chemie International Edition上。

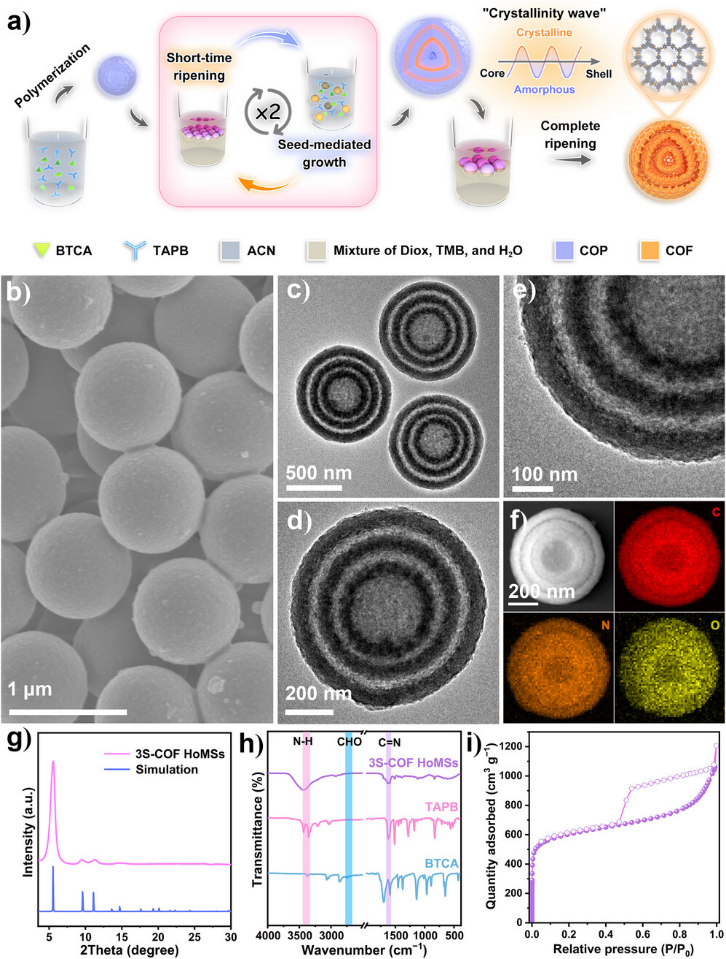

图1. 3S-COF HoMSs的形态和结构特征

制备出的具有中空三壳结构的共价有机框架材料(3S-COF HoMSs)展现出优异的结晶度与超高比表面积(高达2137.6 m²/g),材料呈现均匀球形形貌,平均粒径约800 nm,壳层厚度约70 nm。团队成员创新性地在COP层间插入COF薄层,形成具有"结晶度波"的前驱体。在后续的动态亚胺交换反应中,由于COF层稳定性远高于COP层,且COF层两侧的COP层也因预处理而存在稳定性差异,内部COP单体优先水解迁移至低表面能区域结晶,形成稳定的多层COF结构。

图2.中空多壳COFs的合成机制

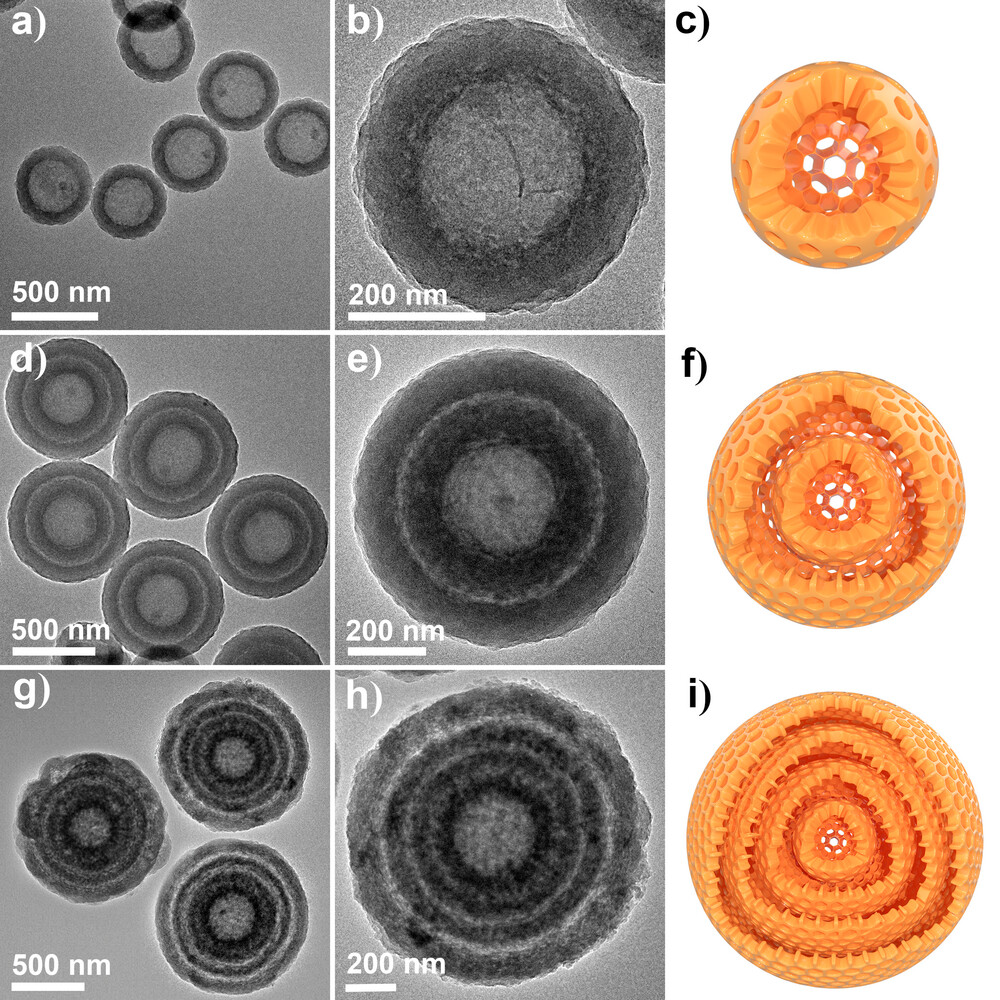

图3.不同壳层数量的COF颗粒

基于上述生长机制,可以通过调整交替的COP/COF层数来控制多壳COF粒子中的壳数。随着局部非晶/结晶界面数量的增加,获得了中空单壳结构COF颗粒(1S-COF HoMS,图3a-c)、中空双壳结构COF颗粒(2S-COF HoMS,图3d-f)和中空四壳结构COF颗粒(4S-COF HoMS,图3g-i)。高倍率TEM图像显示,所有nS-COF HoMSs中的每个壳都表现出均匀的壳层厚度。

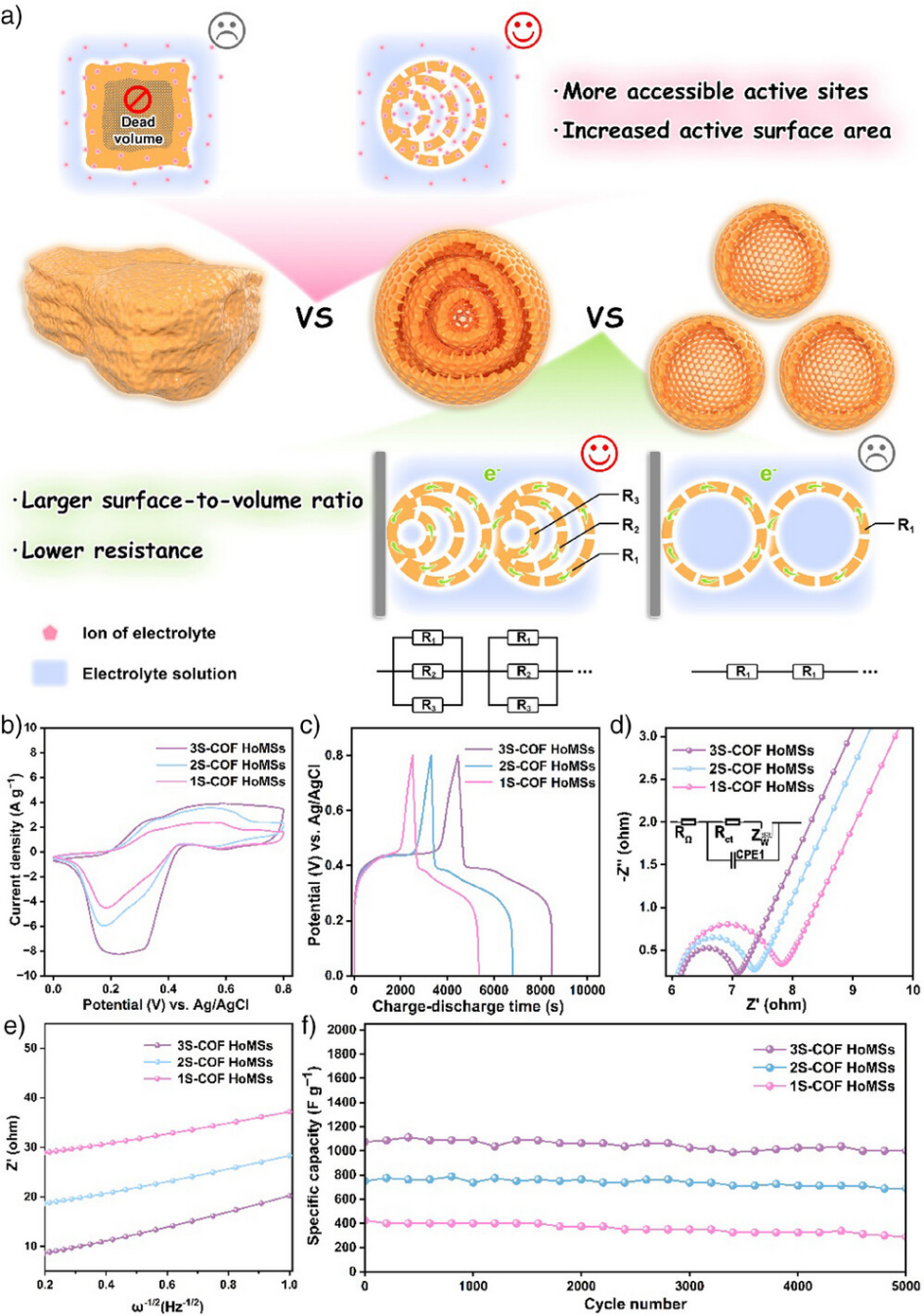

图4.nS-COF HoMSs的电化学性质。

为了证明多壳空心结构的优越性,在使用1 M H2SO4+ 0.2 M KI作为电解质的三电极系统中,采用具有不同壳数的nS-COF HoMS和传统的微孔COF块体作为超级电容器电极。实验结果显示,三重壳层结构的3S-COF HoMSs材料展现出显著优势,在1A/g电流密度下,其比容量高达5025F/g,远超传统块体COF材料和单壳层、双壳层结构的比容量,该数值创下目前同类电解液体系的最高纪录。

机理研究表明,多壳层结构内部形成的纳米间隙可确保电解液与材料的充分接触,提供更多氧化还原反应位点。电化学阻抗谱显示,随着壳层数增加,电荷转移电阻显著降低,三重壳层结构的电荷转移电阻达到最小值。在10A/g高电流密度下,材料仍能保持94%的初始容量,经历5000次循环后结构保持完整。

该材料的创新设计突破了传统电极材料的结构限制,其独特的级联壳层结构不仅有效降低内阻,还通过平行电路效应显著提升电子传输效率。研究团队指出,该技术为开发高功率、长寿命储能器件开辟了新方向,在新能源车辆、智能电网等领域具有重要应用前景。目前研究团队正致力于优化材料制备工艺,推动其实用化进程。

吉林大学博士生孙远博为第一作者。通讯作者为吉林大学关卜源教授、冯威教授和中科院过程工程研究所王丹研究员。合作团队在吉林大学的研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202423088#