先进电池技术是推动设备智能化、能源清洁化、交通电动化的重要基础,也是实现我国“双碳”战略目标的关键支撑。目前,我国依托液态锂离子电池,已构建了全球领先的新能源汽车产业体系,但现有的锂离子电池采用易燃的液态电解质,难以同时满足电动汽车、储能、电动航空、智能终端等行业对高能量密度、高安全性、长寿命和低成本锂电池的迫切需求。高比能、高安全性和长寿命的固态锂电池被全球认为是取代现有锂离子电池的颠覆性技术之一。四十多年来,固态锂电池核心材料-固态电解质在离子电导率、Li⁺迁移数与物理化学稳定性之间的平衡难题始终未能有效解决。这一长期存在的挑战表明,开发能同时实现高效Li⁺传输、高离子选择性与出色化学/电化学稳定性的固态电解质,亟需全新的创新思路与技术方案。

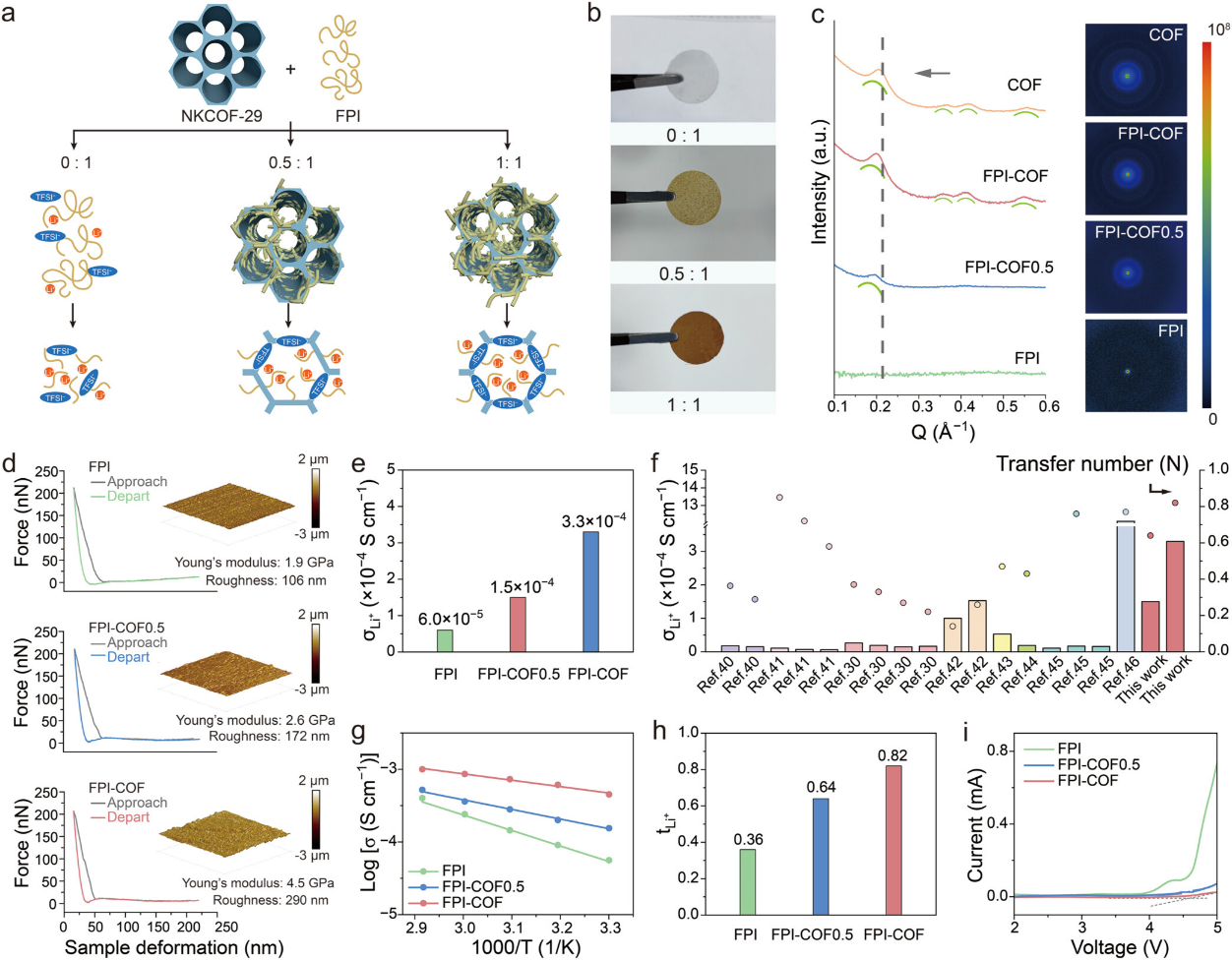

针对上述难题,徐吉静教授团队近日设计并开发了一种具有同源酰亚胺键的聚合物-共价有机框架复合固态电解质,用于构建安全稳定的固态锂电池。含酰亚胺键的共价有机框架材料凭借其有序通道,可作为锂离子选择性闸门和传导桥梁,在维持结构稳定性的同时促进高效离子传输。富含酰亚胺键的氟化聚酰亚胺聚合物增强了材料的机械强度、柔韧性及与锂金属电极的界面相容性,有效抑制枝晶生长并提升电池长时间循环稳定性。得益于共价有机框架与聚合物的协同效应,该聚合物-共价有机框架复合固态电解质实现了3.3×10−4S cm−1的离子电导率和0.82的迁移数,并具有>4.6V的电化学稳定窗口。

图1 聚合物-共价有机框架电解质的设计与离子传导性能

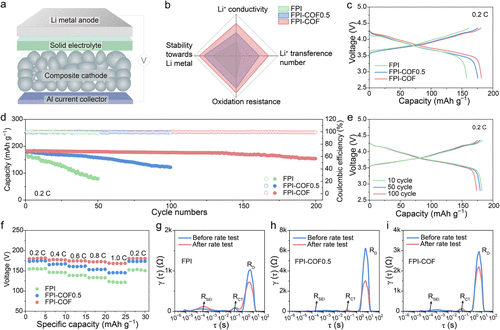

凭借优异的界面相容性,该电解质展现出超过2000小时的可逆锂沉积/剥离行为。将该固态电解质应用于Li//LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2固态锂电池进一步证明,电池可实现>99.0%的库伦效率和超过200次的循环寿命。该工作为开发用于长寿命、高能量固态锂电池的固态电解质提出了一种有前景的方法,并具有应用于其他先进电池技术的潜力。

图2 聚合物-共价有机框架电解质基固态锂电池的电化学性能

该研究成果以“Homologous Imide Bonds to Build Polymer-Covalent Organic Framework Electrolytes for Efficient Ion Transport”为题,发表在Journal of the American Chemical Society上(J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI:10.1021/jacs.5c09639)。吉林大学化学学院鼎新博士后管德慧为第一作者,吉林大学徐吉静教授、乔冠宇副教授为通讯作者。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202517480