近日,吉林大学管景奇教授课题组撰写了一篇关于单原子催化剂在电催化中的轨道杂化的综述。围绕单原子电催化中的轨道杂化进行了多方面的探索,以阐明其结构与活性之间的关系。首先,介绍了与轨道杂化相关的基础理论知识,并总结了轨道杂化的主要描述符,重点讨论了单原子催化中轨道杂化的类型。然后,简要总结了轨道杂化在单原子电催化中的应用,并提出了调节单原子催化剂中轨道杂化以提高催化性能的重要策略。最后,以个人视角探讨了单原子电催化中轨道杂化未来所面临的挑战与机遇。该综述成果以“Orbital hybridizations in single-atom catalysts for electrocatalysis”为题,于4月5号发表在Science Bulletin期刊上。

目前,单原子催化剂(SACs)的结构-活性关系主要通过计算不同电位下反应路径的自由能变化、中间体的吸附自由能以及各基元反应的能垒分析。或者,依据d轨道理论对d区单原子催化剂的结构-活性关系进行分析。事实上,轨道杂化决定着单原子催化剂电催化活性,而自由能只是轨道杂化导致的宏观结果。然而,并非所有单原子催化剂的结构-活性关系是从轨道杂化角度展开分析的。迄今为止,关于单原子电催化中的轨道杂化的总结以深入理解微观层面的结构-活性关系以及为构建高性能单原子电催化剂提供有价值且可靠的指导方针是非常缺乏的。

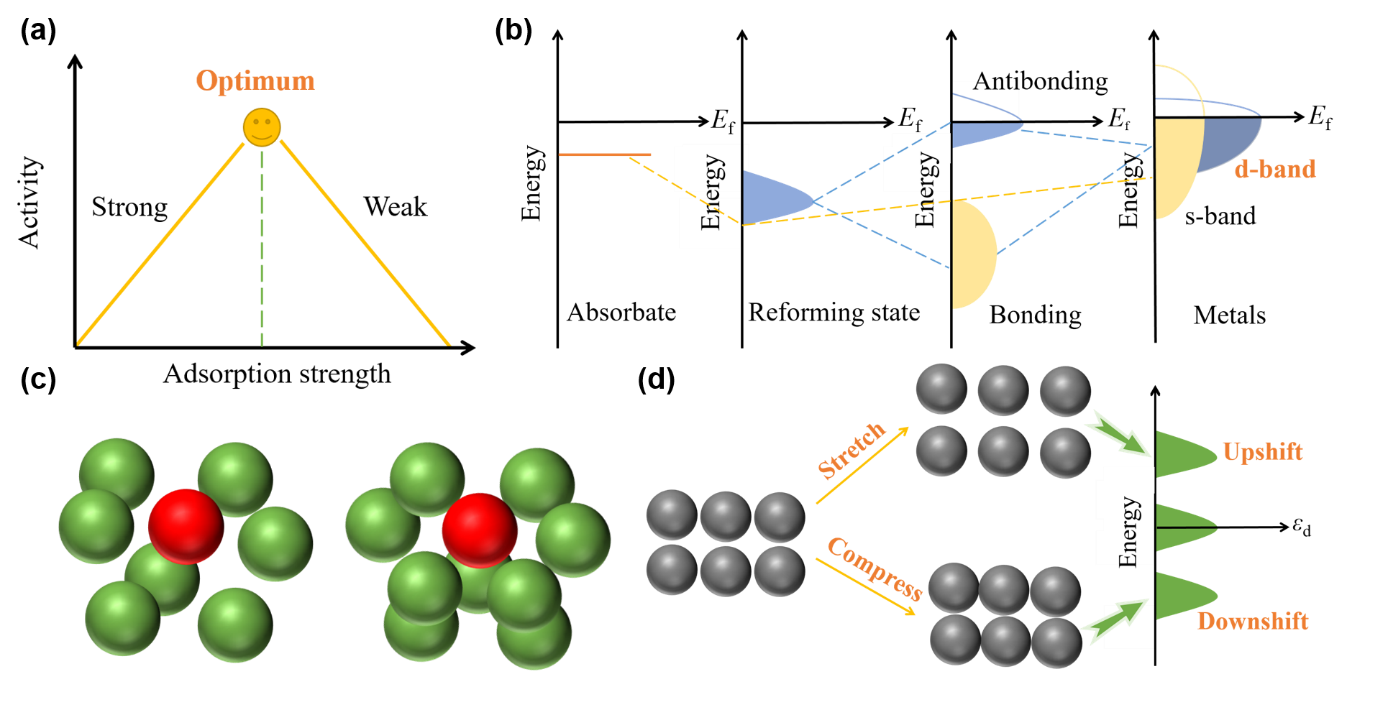

图1 与轨道杂化相关的理论图

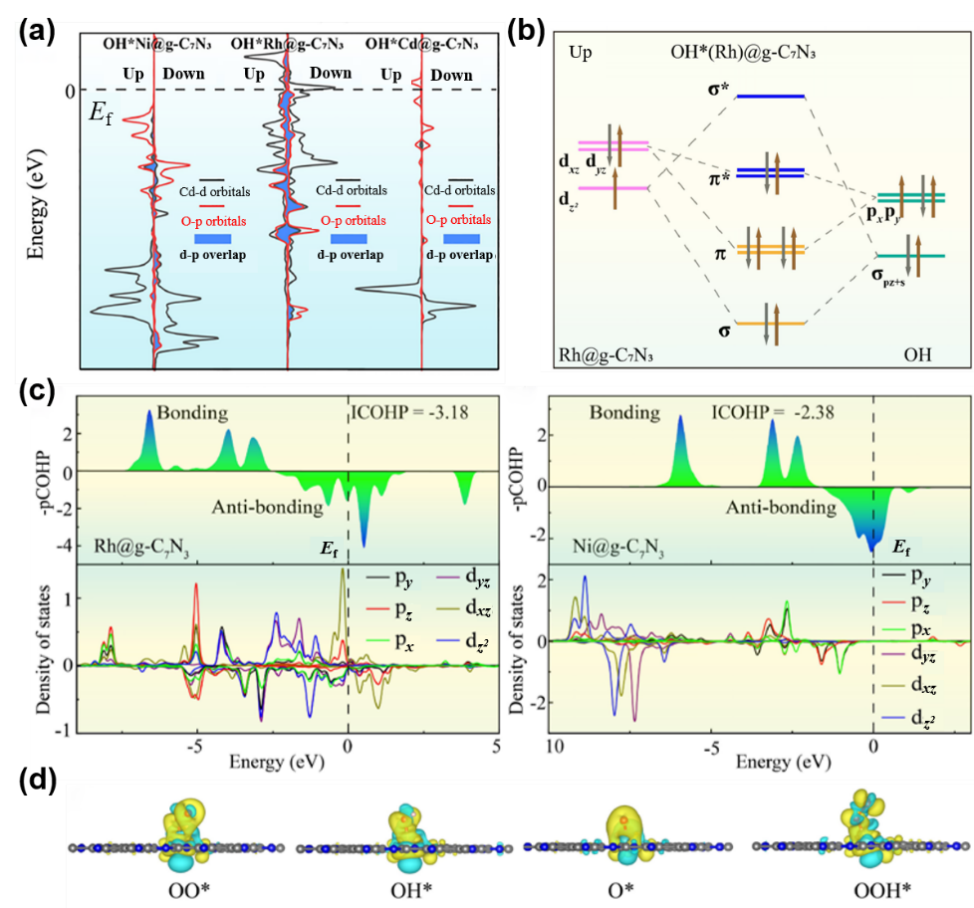

图2 轨道杂化的描述符

首先,介绍了Sabatier原理和与过渡金属催化相关的d轨道理论,分析了催化中过渡金属与被吸附物的轨道杂化过程,从过渡金属的种类和配位环境两方面总结了对过渡金属d带中心的影响,进而影响被吸附物与过渡金属的轨道杂化的有效程度,最终影响反应的吸附能和催化效果。同时,主要介绍了分波态密度(PDOS)、分子轨道、晶体轨道汉密尔顿群(COHP)和电荷密度差四种常见的轨道杂化描述符,定量直观地描述轨道杂化,对轨道杂化进行清晰有力的阐述,从而有助于从微观层面深入理解和分析SACs的催化活性和催化机理。

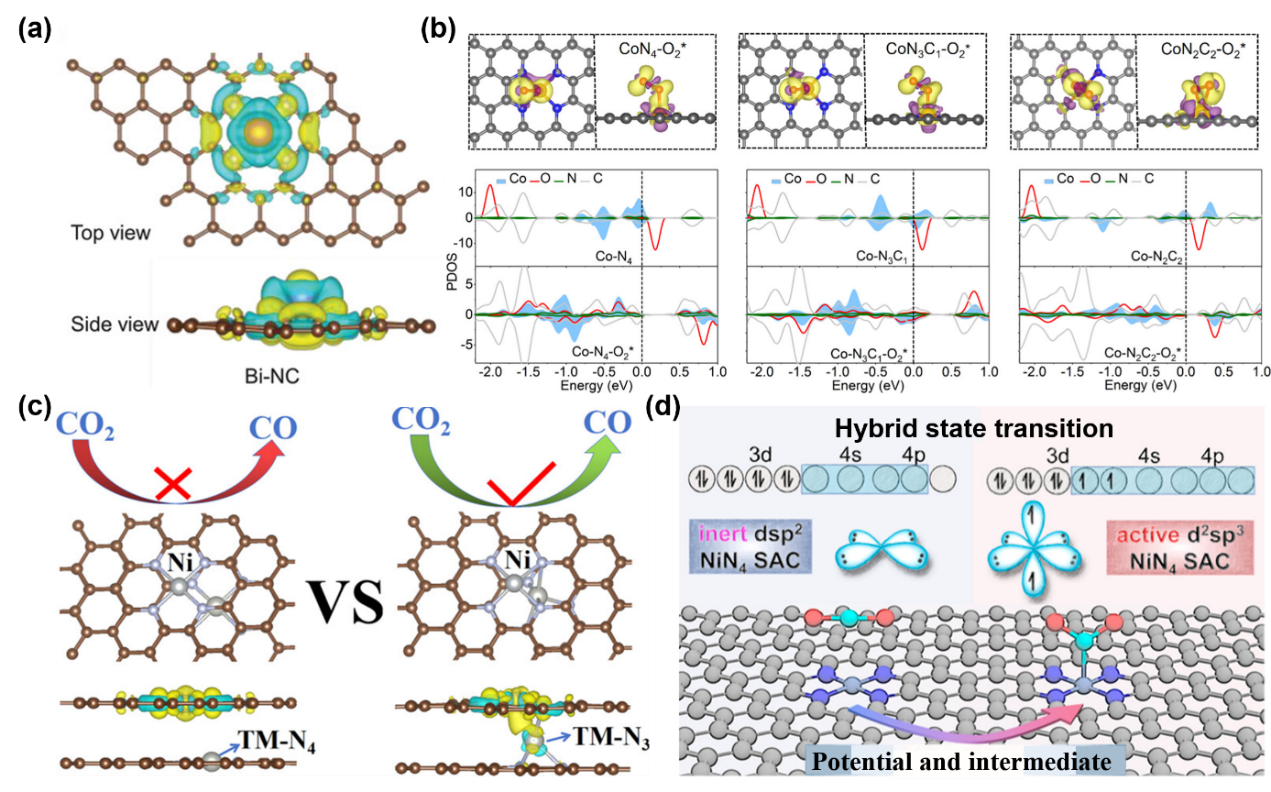

图3 单原子活性位点与中间体的轨道杂化

图4 单原子活性位点和基底的轨道杂化和杂化构型

接着,该综述重点总结了单原子电催化的轨道杂化类型。单原子电催化涉及单原子催化剂(单原子活性位点和基底),反应中间体(H2O, O2, CO2and N2)和反应条件(电势),因此从单原子活性位点与中间体之间的轨道杂化,单原子活性位点与基底之间的轨道杂化和杂化构型三方面对单原子电催化中的轨道杂化类型进行了细分,比如p-p轨道杂化,p-d轨道杂化等,以认识到轨道杂化在单原子电催化的结构-活性关系中起着非常关键且不可忽视的作用。

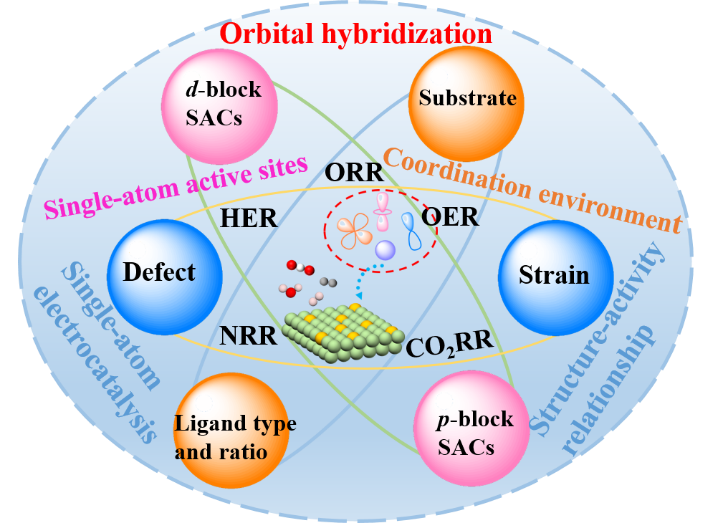

然后该综述重点总结了单原子催化剂中轨道杂化的调控策略。根据对轨道杂化类型的认识,发现不同电子结构的单原子活性位点(p-block SACs, d-block SACs和non-metal centered SACs)与反应中间体杂化的有效程度不同,不同的配位环境(基底,配体类型和数量)也会改变单原子活性位点的电子结构,进而影响单原子活性位点与反应中间体的轨道杂化。此外,空位工程和应变工程等表面工程策略可以调节单原子活性位点的电子结构,进而影响单原子活性中心与中间体之间的轨道杂化。最后,该综述总结了单原子催化剂的电催化应用,从单原子催化剂在各电催化反应(析氢反应,析氧反应,氧还原反应,二氧化碳还原反应和氮还原反应)和能源储存和转化装置(锌空气电池、锂-硫电池)的应用中更好的感受到了轨道杂化和反应机理的内在联系。

图5 单原子电催化中的轨道杂化

综上所述,单原子电催化的结构-活性关系与单原子活性位点与配体位点之间的轨道杂化以及单原子活性位点与反应中间体之间的轨道杂化有着密切而不可分割的关系。此外,轨道杂化对于电催化反应机理的阐述更容易理解和权威。SACs的轨道杂化是一个复杂而重要的过程。轨道杂化可以调整SACs的电子结构,形成特定的几何构型,增强催化剂的稳定性,使其更有利于与反应物形成化学键,有利于优化反应路径,降低反应的能垒,最终保持较高的催化活性。该综述总结了轨道杂化的基本理论知识、描述符和电化学应用,重点介绍了轨道杂化在SACs催化中的类型,并提出了调节轨道杂化以提高催化活性的策略。

吉林大学硕士生祁落落为第一作者,通讯作者为吉林大学管景奇教授。综述成果得到了国家自然科学基金和吉林省自然科学基金的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.04.009