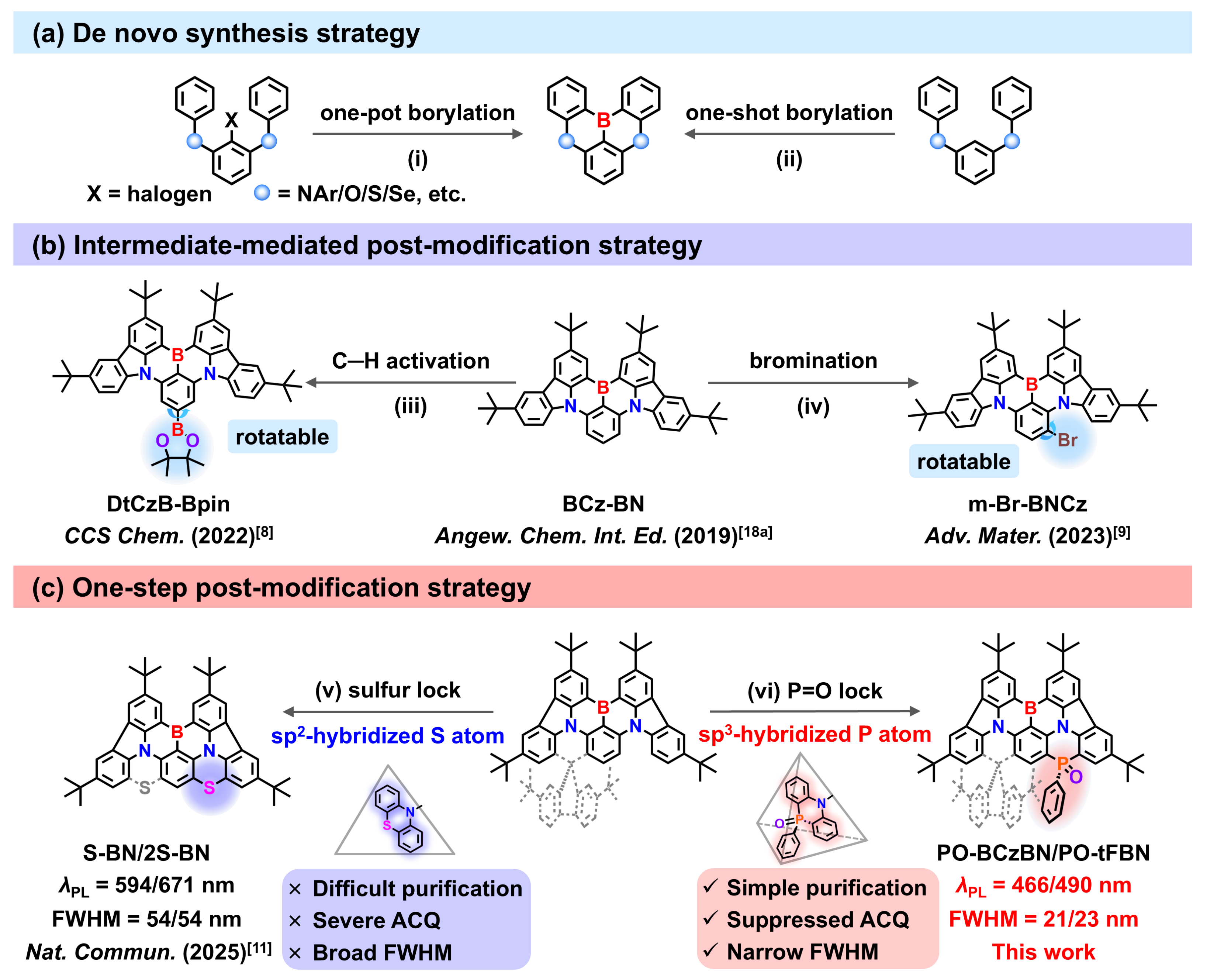

多共振型热活化延迟荧光(MR-TADF)材料兼具高效率与窄带发射特性,是实现广色域有机发光二极管(OLED)的关键发光层材料。目前,B/N骨架的MR-TADF材料主要采用从头合成策略,即通过逆合成分析巧妙设计硼化前体,后通过一锅硼化法(one-pot borylation)或一步硼化法(one-shot borylation),将其转化为目标化合物。迄今为止,该策略得到了广泛的发展,制备了大量的高效率、窄带发射的OLED器件,然而,在构筑MR-TADF分子时仍面临一些挑战,例如反应位点的控制以及在优化分子性质时耗时的合成步骤。

后修饰策略作为一种有力的补充方法,为分子性质的优化和结构的拓展提供了通用且便捷的途径。2022年吉林大学王悦、李成龙教授团队提出C─H活化策略对最低未占有分子轨道(LUMO)位点进行模块化合成,到2023年进一步开发NBS溴代策略对最高占据分子轨道(HOMO)位点进行功能化,探索了通过单键连接MR核与外围修饰片段的中间体介导的后修饰策略,推动了多种高性能MR-TADF材料的开发。近来,王悦、李成龙教授团队又提出了简便的一步硫(S)锁定策略,在实现发射光谱大幅度红移的同时,通过避免单键的引入减弱了光谱展宽。然而,sp2杂化S原子使得MR骨架更加平面性,增强了聚集诱导猝灭(ACQ)。

为进一步构筑兼具高效率、窄带发射且能有效抑制ACQ的MR-TADF分子,李成龙教授等人提出了一步、高效、无金属的磷氧(P=O)后修饰策略,首次成功构筑了B/N/P=O骨架融合的MR-TADF材料(PO-BCzBN和PO-tFBN)。该策略通过嵌入“P=O锁”增强π共轭平面的刚性,从而保持窄带发射;同时,sp3杂化P原子呈三角锥构型,引入空间位阻以抑制ACQ;此外,O原子上在激发态表现出n→π*跃迁特性,在一定程度上增强自旋轨道耦合(SOC),以促进自旋翻转。合成的PO-BCzBN与PO-tFBN材料在溶液中分别表现出466 nm与493 nm的发光峰,半峰宽(FWHM)分别为21 nm与23 nm,光致发光量子效率(PLQY)为98%与99%,反系间窜跃速率(kRISC)分别达到2.0 × 104s⁻¹和2.1 × 104s⁻¹,且在薄膜状态下展现出显著的抗浓度猝灭能力。以PO-BCzBN与PO-tFBN为发光层的单主体OLED器件,在1–20 wt%的宽掺杂范围内,实现了最高外量子效率(EQE)分别为21.6%–34.2%与28.3%–35.8%,且具有出色的抗ACQ性能,其电致发光峰位(λEL)分别为472–476 nm(FWHM = 24–28 nm)和496–500 nm(FWHM = 26–27 nm)。该研究有助于开发高效、窄带且抗猝灭的MR-TADF材料,展示了一种高效、简便且可以普适推广的分子设计思路,为MR-TADF材料的结构多样化与性能调控提供了新的策略。

图1.分子设计策略

该工作发表在Angew. Chem. Int. Ed.(DOI:10.1002/anie.202518065)上,吉林大学博士研究生郭丽晓为论文的第一作者,吉林大学李成龙教授为文章的通讯作者。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202518065