甲烷(CH4)是天然气的主要成分,其成本低、热值高、全球储量巨大,是社会最丰富的碳源之一。其即是化学品、化肥和氢气的重要原料之一,也是一种显著的温室气体(温室效应为二氧化碳的23倍)。因此甲烷资源化利用不仅具有经济价值,还具有环境意义。然而,甲烷分子高度稳定(C–H键能达439 kJ/mol),其直接转化面临两大挑战:(1)需克服高反应能垒,通常依赖极端的反应条件(例如,高温(> 600°C)、引入强氧化剂);(2)极端条件易引发积碳和烧结,导致催化剂失活。光能驱动的甲烷催化转化技术为解决这些问题提供了新思路:在温和条件下,利用光能驱动实现甲烷活化,既能降低反应能垒,又可有效抑制催化剂失活。然而,在甲烷活化过程中长期面临一个核心难题:反应中间体的活性通常高于甲烷本身,使得高活性位点容易对这些中间体发生过度脱氢,从而导致催化活性与选择性之间存在内在的权衡关系。

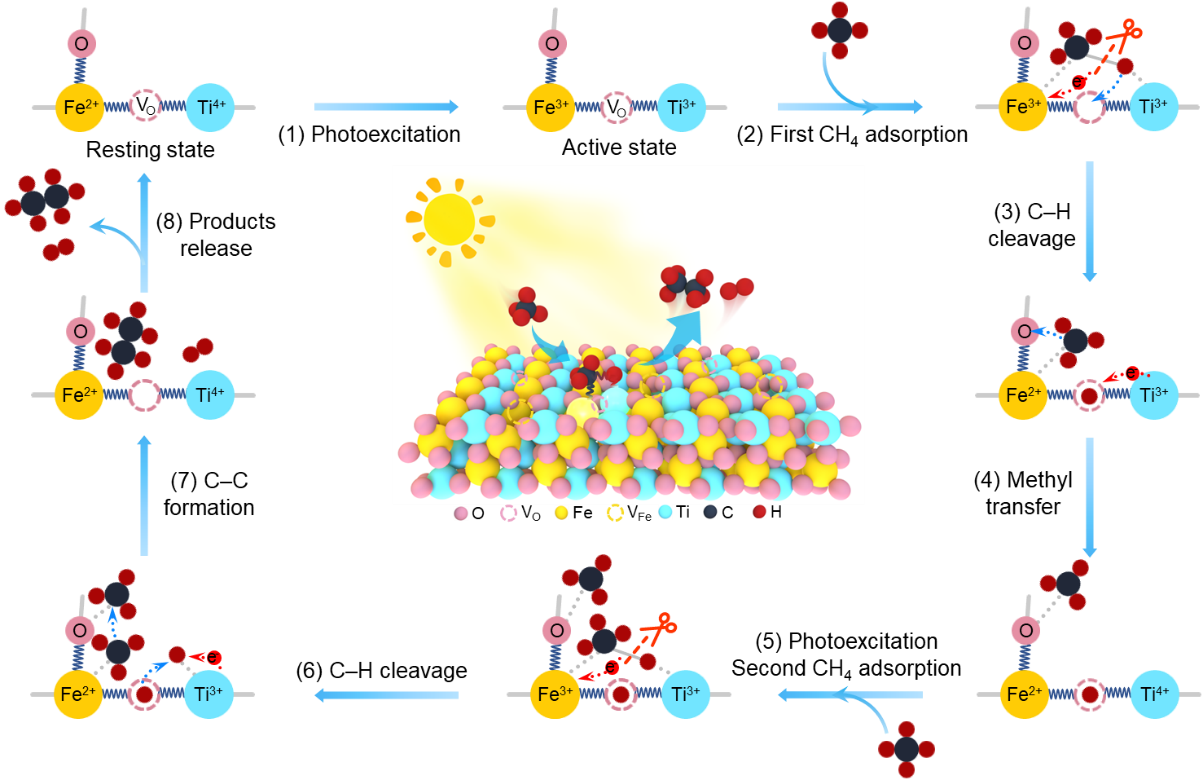

针对上述难题,吉林大学李路教授和中国科学院长春应用化学研究所宋术岩研究员团队提出了一种创新性的催化剂设计策略:在具有高活性{012}晶面的缺陷钛铁矿(Fe1-xTiO3-x-NS)上构筑受阻Fe2+–□–Ti4+双金属位点。该双金属位点与相邻晶格氧协同作用,使催化体系在无氧条件下实现了高效且选择性的光催化甲烷转化,对C2+产物的选择性接近100%,并表现出优异的循环稳定性与出色的抗积碳能力。值得强调的是,该体系的催化性能已超越当前文献报道的金属氧化物及贵金属基光催化剂,展现出优异的应用潜力。机理研究揭示,催化剂的价带主要由Fe离子占据,光生空穴富集在Fe位点;导带则主要由Ti离子占据,能够有效地接收光生电子。光照下,受阻Fe2+–□–Ti4+位点可被激发形成具有长寿命的Fe3+–□–Ti3+活性态,而表面晶格氧在多步反应中起到稳定反应中间体的关键作用。这种协同效应显著降低了C–H键的活化能,优化了甲基迁移与偶联路径,降低了C–C键生成能垒,并有效抑制了甲基中间体的过度脱氢。该双金属–氧协同策略成功打破了传统催化体系中活性与选择性之间的权衡,实现了卓越的催化性能与选择性协同提升。

综上所述,这种双金属–氧协同催化策略不仅成功打破了传统体系中活性与选择性之间的“跷跷板效应”,还为实现温和条件下的高效、选择性甲烷转化提供了新的思路。相关成果以"Cooperative Fe–Ti dual-metal sites for highly efficient photocatalytic non-oxidative methane conversion"为题发表于Chemical Science。

文章链接:https://doi.org/10.1039/D5SC05677B