近日,吉林大学张红雨教授等人成功地展示了有机分子晶体作为二氧化硅或聚合物光波导的创新替代品。这些晶体不仅具备光学透明性、柔性和轻质等显著优势,还能够高效地将光子传递至生物组织中。研究表明,这些有机晶体在生物组织中展现出卓越的光传输能力,既可作为被动光波导,也能作为主动光波导使用。它们在传递不同波长光信号的同时,能够保持优异的机械灵活性,满足组织的柔性需求。此外,这些晶体具有低生物毒性,且在小鼠体内经过机械变形后依然保持光学功能。这一发现为有机晶体在生物医学光学设备中的应用奠定了坚实的基础。研究成果以《Flexible Organic Crystals for Light Delivery in Biological Tissues》为题发表在CCS Chemistry上。

在光遗传学、光动力治疗及植入式光学传感器等前沿领域,光波导材料需满足高透明性、柔性适配性和生物相容性的严苛要求。传统二氧化硅光纤虽应用广泛,但其脆性和刚性易导致组织损伤;而聚合物材料虽具柔韧性,却因无定形结构引发光散射,降低传输效率(图1)。对此,研究团队另辟蹊径,提出以有机分子晶体作为新一代光波导材料。这类晶体由轻质原子构成,兼具高透明度(可见光至近红外波段)、可调化学结构及优异的机械柔性(弹性模量1–25 GPa),尤其通过“晶体自适应电子学”策略,成功克服了传统有机晶体的脆性问题,实现了弹性或塑性变形下的稳定光传输功能。

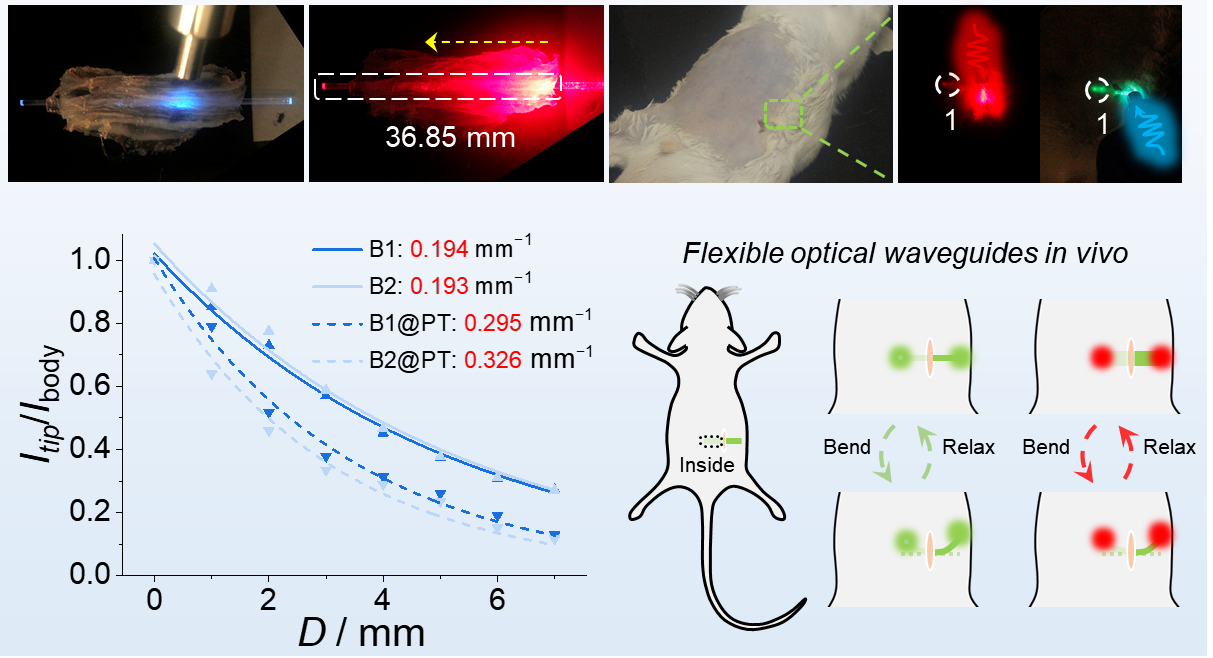

图1.柔性有机晶体在生物组织中的光传输

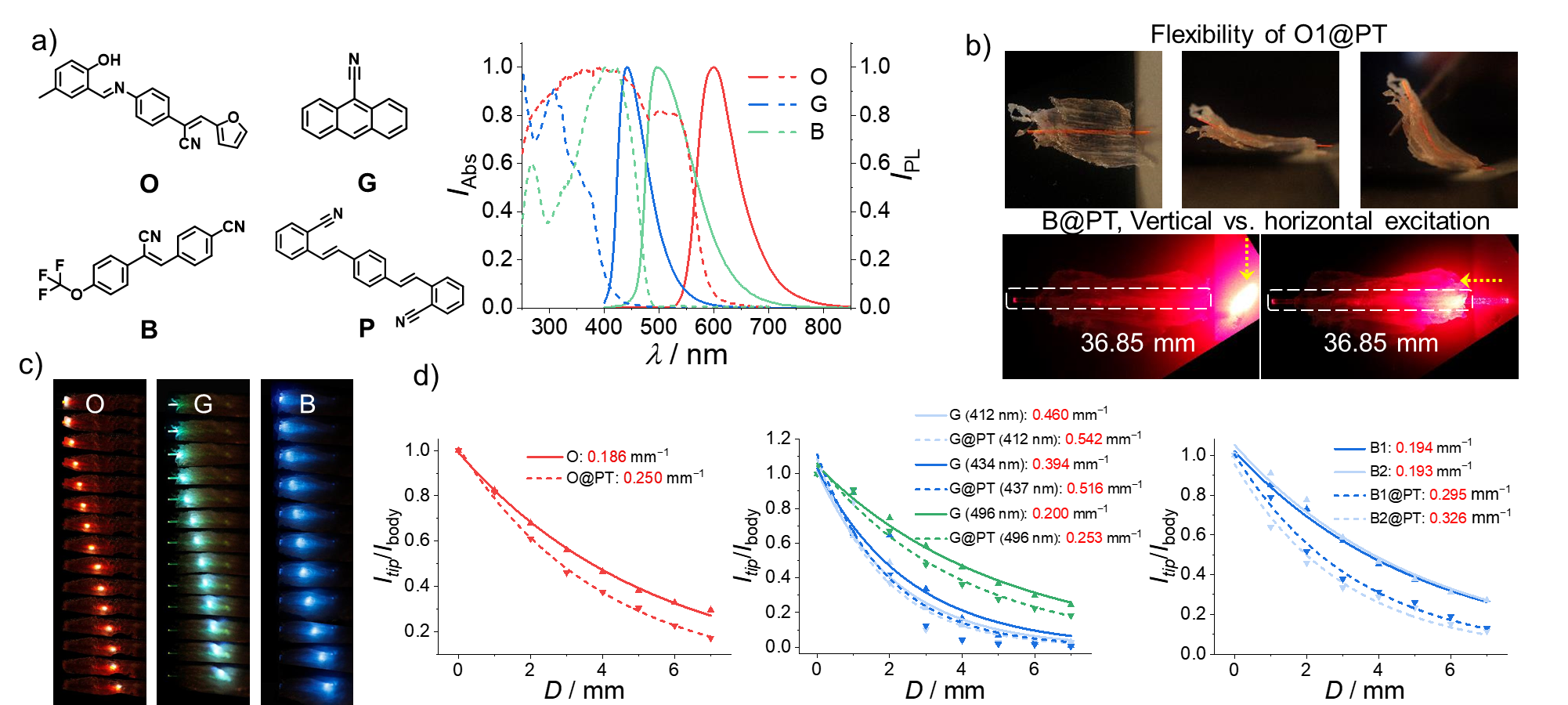

研究团队筛选了四种化学结构迥异的有机晶体(O、G、B、P),通过紫外-可见吸收光谱和荧光发射光谱分析其主动/被动波导特性。其中,晶体O(橙红色荧光)、G(绿色荧光)、B(蓝色荧光)在355 nm激光激发下可作为主动波导,发射特定波长荧光;而在654 nm激光激发下则作为被动波导,直接传输入射光信号(图1a)。实验表明,晶体O在猪肌肉组织中的光传输距离可达36.85 mm,远超组织自身对654 nm光的穿透深度(4.60 mm)。此外,晶体在组织内嵌入后仍可弹性或塑性弯曲(图1b),且多次形变后光传输功能保持稳定,证实其机械适配性。通过测定光学损耗系数(OLC),团队系统评估了晶体在空气和组织中的光传输效率(图1c)。以晶体O为例,其在空气中的OLC为0.186 mm⁻¹,嵌入组织后轻微上升至0.250 mm⁻¹(图1d),主要归因于组织折射率(1.38–1.41)与空气的差异及界面散射。进一步实验发现,晶体光传输效率受组织类型(脂肪vs.肌肉)和激发方向(垂直vs.平行)显著影响。例如,平行激发时信号强度较垂直激发提升约50%,而脂肪组织因较低密度表现出更优的透光性。

图2.有机晶体O、G、B和P的化学结构、吸收发射光谱以及其嵌入组织切片中的光传输能力

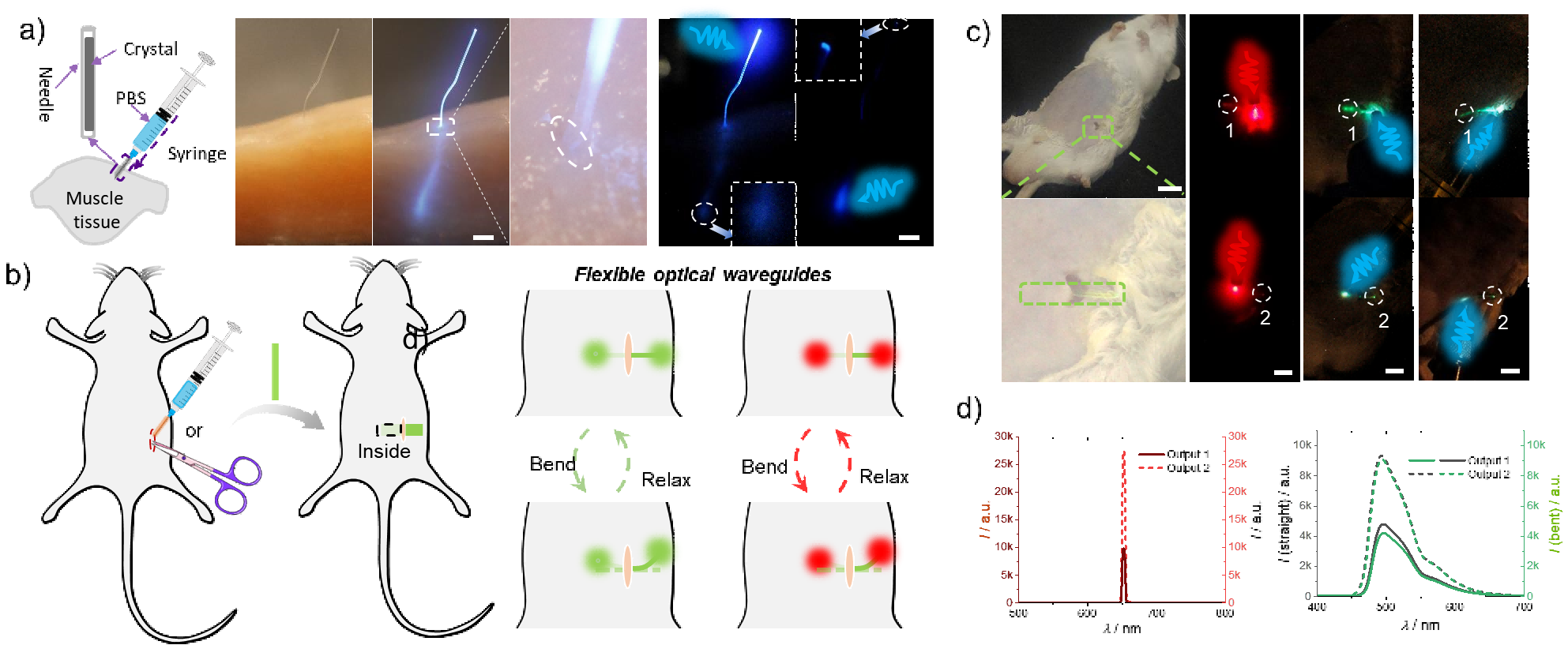

为实现柔性有机晶体在活体内的精准植入,本研究通过磷酸盐缓冲液(PBS)推动,成功将长约2 cm的晶体嵌入小鼠皮下深度达1.1 cm处,并确保有近1 mm的晶体部分悬露于皮外(图3a)。植入后,通过分别采用375 nm与654 nm光源激发,晶体不仅能在体内有效传输信号,还分别展现出主动发光(发射绿光)与被动传输(传递红光)的双重波导功能(图3b-d)。

图3.柔性有机晶体B和P嵌入生物体内的方案以及有源和无源波导

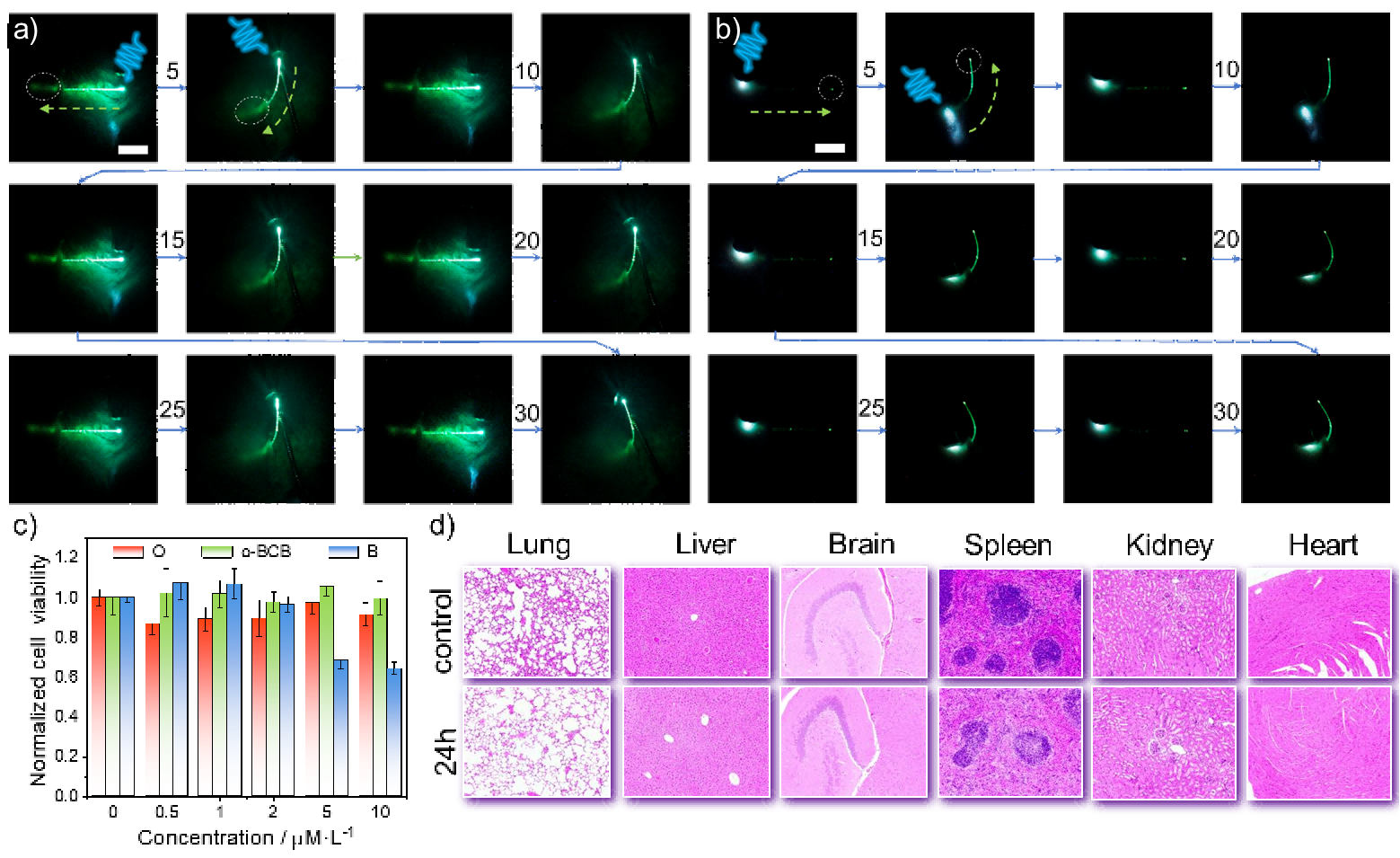

进一步的实验显示,嵌入小鼠体内的柔性晶体在经过30次机械弯曲测试后,其光输出强度无显著衰减,充分验证了其在多次形变后的稳定性与持续光传输能力(图4a,b)。此外,课题组针对光波导性能与生物安全性进行了系统评估。采用MTT法对晶体O、P在HeLa细胞中的毒性测试表明,两者在24小时培养后的细胞存活率分别达91%和99%(图4c),显示出极佳的细胞相容性;而对晶体P进行静脉注射后,通过对小鼠主要器官(脑、肺、心、肝、肾、脾)进行H&E染色检查,也未发现明显的炎症反应或病理异常(图4d)。这一系列实验结果充分证明,柔性有机晶体不仅能够高效传输光信号,还具备优异的生物安全性,为其在临床植入式光学传感及光传输装置中的应用提供了有力支撑。

图4.嵌入小鼠皮下的柔性光波导的机械稳定性及其生物毒性评估

此次工作不仅证明了柔性有机晶体在生物组织中作为光传输材料的有效性和兼容性,还基于广泛的文献数据分析,对比了有机晶体与传统聚合物波导在折射率、光学损耗与力学性能上的优劣。实验数据表明,这类晶体在机械柔性、低光学损耗、高透明性以及宽波段发光等性能上均具有独特优势,极大地挑战了传统硅基和聚合物光波导材料的局限性。未来,随着晶体自适应电子学和可控化学构筑策略的发展,这一新兴材料平台有望在光动力疗法、光遗传学以及植入式光电子传感等多个前沿领域获得应用。

吉林大学博士后蓝林峰为第一作者,通讯作者为吉林大学张红雨教授、王晨光教授和纽约大学阿布扎比分校Panče Naumov教授。合作团队在吉林大学的研究工作得到了国家自然科学基金、吉林省自然科学基金和纽约大学阿布扎比分校基金的联合资助。

论文链接:

https://pubs.chemsoc.org.cn/doi/10.31635/ccschem.024.202404188