近日,吉林大学化学学院李文教授课题组,在全水下蛋白质仿生胶粘剂的粘接性能方面取得重要突破。蛋白质生物胶粘剂具有良好的生物相容性和可降解性,在组织密封与修复、骨植入物固定、医疗器械的表面耐久涂层等方面具有重要应用潜力。然而,这类材料弱的粘接强度严重制约了其临床推广。针对这一难题,该团队采用了一种物理浓缩增强化学交联的协同策略,实现了界面黏附与本体固化的按序优化,成功研发了一类基于天然玉米蛋白的超强全水下胶粘剂,不仅粘得牢、耐环境、抗摩擦,而且还具有良好的生物相容性。研究成果以“Sustainable Protein to Generate High-Strength and Durable All-Underwater Adhesive via Physical Condensation Boosting Chemical Cross-linking(DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c01270)”为题,于5月9号发表在Nano Letters上。

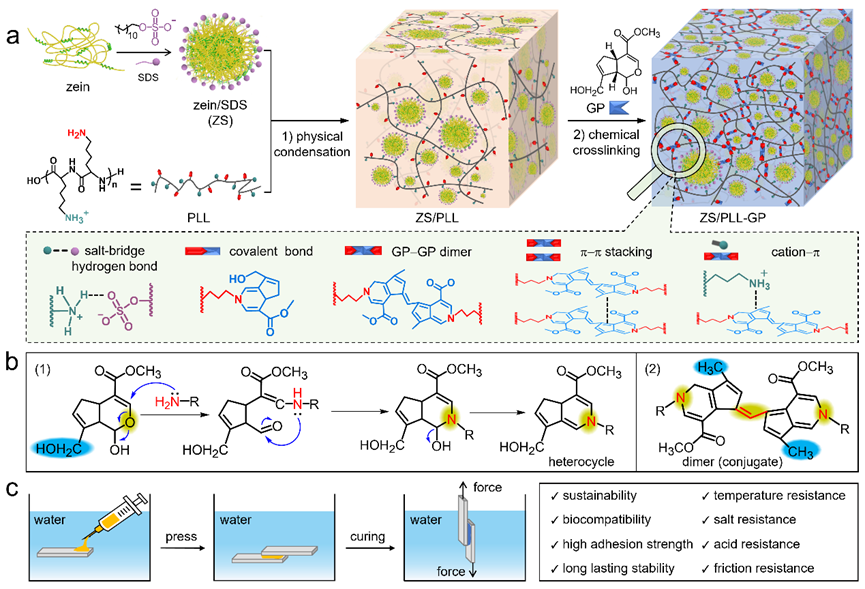

图1.基于物理浓缩增强化学交联策略构筑超强玉米蛋白全水下胶粘剂示意图。

玉米蛋白是一类天然可再生、来源广泛、成本低廉、生物相容且可降解的生物大分子,是理想的生物胶粘剂原料。受天然沙堡蠕虫黏性蛋白中静电物理浓缩的启发,该团队首先利用阴离子两亲分子对玉米蛋白进行表面改性,获得了负电性玉米蛋白胶体(如图1a所示),随后将玉米蛋白胶体与正电性聚赖氨酸在水溶液中混合,两者通过多重静电作用浓缩形成具有"动态网络"的可塑型水下胶粘剂,可完美贴合各种不规则表面,实现有效界面初黏。物理浓缩的动态静电网络具有可逆的去水合与重新水合成胶的能力,可将生物交联剂京尼平按需锁定在网络结构中,便于后续分步化学交联。此外,物理浓缩使蛋白质与聚肽分子链紧密结合,为后续京尼平介导的化学交联和本体固化创建有利空间环境。作者通过紫外、红外、X射线光电子能谱能手段验证了交联固化的分子机制,即玉米蛋白和聚赖氨酸中的伯胺首先通过亲核反应进攻京尼平呋喃环中与氧相连的碳正离子,随后经重排、关环以及消除反应形成N取代的氮杂环(如图1b所示)。这一较快的动力学反应过程有利于提高动态网络的疏水性,并驱动网络结构的进一步紧密聚集。最后,两个邻近的氮杂环经过缓慢的共价交联形成较大共轭结构的二聚结构,实现网络结构的固化(如图1b所示)。

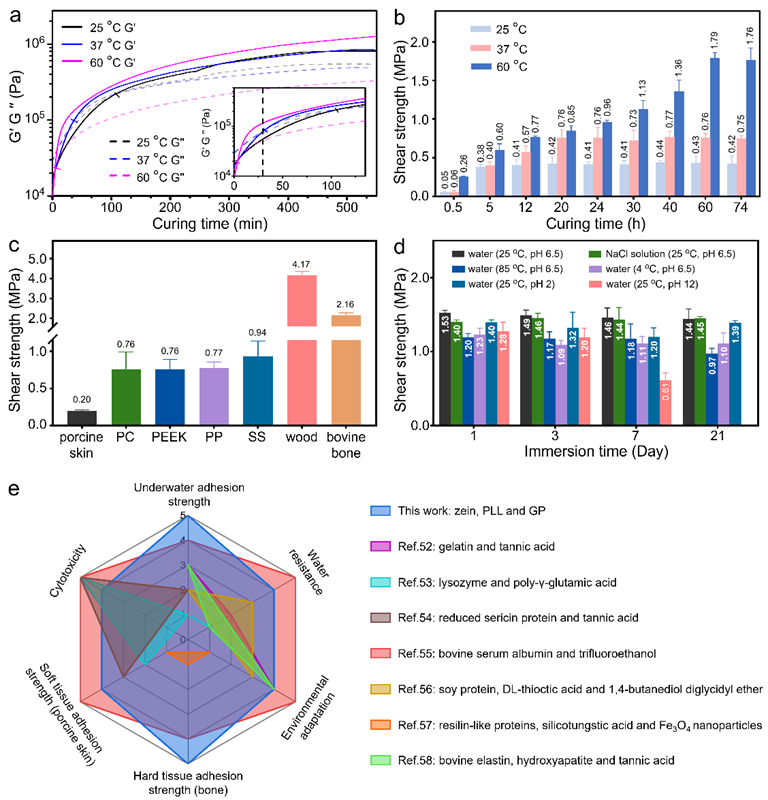

图2. (a) ZS/PLL-GP1.2胶粘剂在不同温度下的时间扫描曲线,(b-d) ZS/PLL-GP1.2胶粘剂在不同时间,温度,基底和水环境下的搭接剪切强度(e) ZS/PLL-GP1.2与文献报道的水下蛋白质胶粘剂的综合比较。

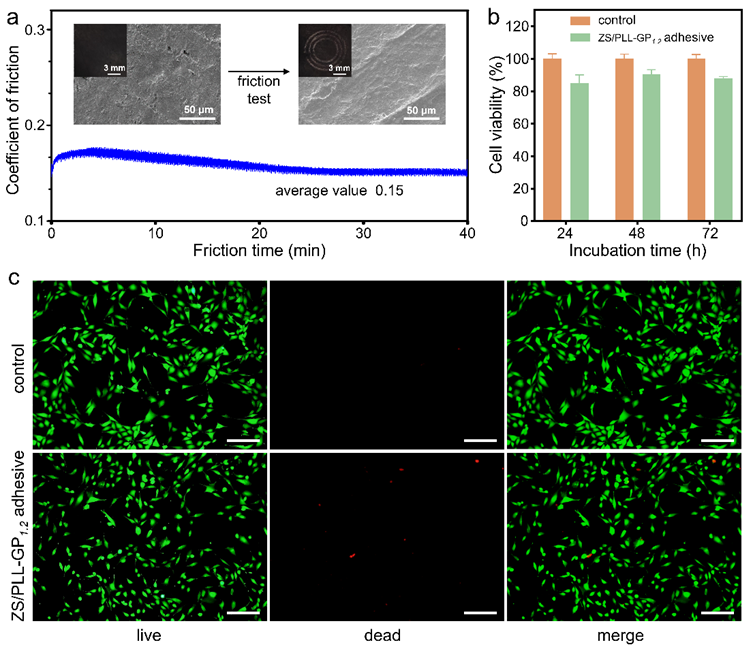

这类材料的优势在于可全程在水下实施界面黏附及自发固化(如图1c所示)。这种先物理浓缩后化学交联的次序性固化策略完美平衡了界面初黏与本体固化的矛盾。而京尼平介导的缓慢动力学交联过程(约20-24小时,如图2a,2b所示),可最大程度消除固化过程的内应力,提升内聚力,创建超强"钢筋混凝土"结构。水环境中搭接剪切实验表明所得蛋白胶粘剂对木材、牛骨、不锈钢及工程塑料、生物组织(猪皮)的粘接强度分别为4.17 MPa、2.0 MPa、0.76-0.94 MPa、0.2 MPa(如图2c所示)。该材料在水环境中可保持稳定粘接不脱黏,超过90天粘接强度依然保持、无明显衰减。此外,在高低温、强酸、盐水环境中粘接强度可维持在78%以上(如图2d所示)。固化后的材料亦可作为优异的抗摩擦涂层,其耐摩擦系数μ≈0.15(如图3a所示)。因所用原料玉米蛋白、聚赖氨酸及栀子提取物京尼平均为生物相容性材料,所得超强胶粘剂展现了极低的细胞毒性和良好的生物安全性(如图3b,3c所示)。与现有报道的蛋白质水下胶粘剂相比,本文所制备的材料展示了超强的粘接性能,优异的生物安全性和环境稳定性(如图2e所示)。

图3.(a)ZS/PLL-GP1.2涂层的摩擦特性,(b,c)ZS/PLL-GP1.2胶粘剂的细胞毒性

总之,这项工作利用静电凝聚体的动态水合与去水合特性创新性的提出物理浓缩增强化学交联的协同粘接策略,发展了基于玉米蛋白的高强度且耐环境稳定的全水下胶粘剂。物理浓缩不仅为后续化学交联创造精准的反应微环境,更通过分步的共价交联过程,实现界面黏附与本体固化的时空精准控制,最终形成具有自增强效应的蛋白胶粘剂。该材料仅需全水相绿色环保的制备过程,步骤简单,可规模化生产。其中,含有约65%质量分数的可再生组分,其生物相容性良好。与现有的动物蛋白胶相比,这类基于植物蛋白的生物材料具有无疾病传播风险的独特优势。这项源自玉米蛋白的超强水下胶粘剂的研究为医用胶粘剂或医疗器械涂层的设计提供了新的方案。未来将在骨科精准固定、骨水泥填充及植入式医疗器械涂层等领域开辟全新可能。

吉林大学在读博士研究生文光为论文第一作者,李文教授为唯一通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和吉林省自然科学基金的资助。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c01270