开发先进的二氧化碳/碳氢化合物分离技术的战略意义源于两个基本的工业考量:(1)碳氢化合物气体(包括乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和甲烷)是关键的原料和能源载体;(2)二氧化碳作为普遍存在的杂质,总是存在于碳氢化合物的产品流中。其中,乙炔/二氧化碳的分离是石油化工系统中最具挑战性的气体净化过程之一,这主要是由于它们的分子特性极为相似,包括极性相近(乙炔为33.3×10-25cm3,二氧化碳为29.1×10-25cm3)、动力学直径相同(均为3.3 Å)以及相似吸附亲和力。碳骨架材料在气体分离技术中的实际应用一直受到合成成本居高不下以及稳定性相对较差的限制。这种经济上的局限性促使人们越来越多地关注基于沸石的材料,这类沸石材料在成本效益、工业可扩展性、结构稳定性以及高温/水热稳定性方面具有明显的优势。

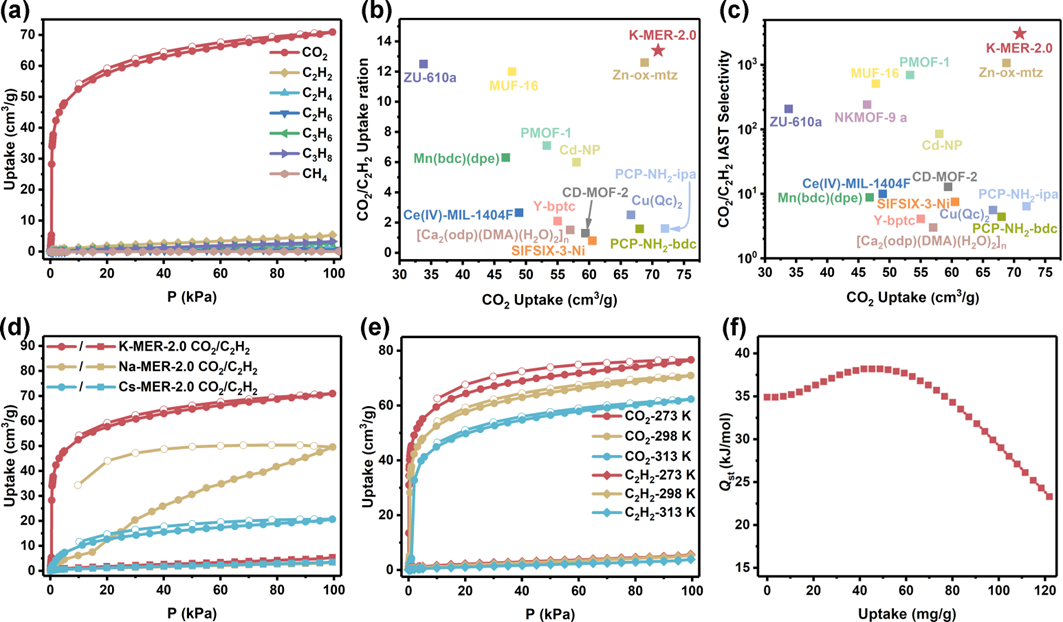

针对上述问题,吉林大学宋晓伟教授和梁志强教授课题组联合天津工业大学梅东海教授,报道了一种无需有机模板合成的柔性沸石材料K-MER-2.0(硅铝比为2.0),其在298 K和101 kPa条件下具有显著的70.9 cm3/g的CO2静态吸附容量,优于其对烃类的吸附容量(C2H2: 5.3cm3/g, C2H4: 1.3 cm3/g, C2H6: 0.6 cm3/g, C3H6: 2.7 cm3/g, C3H8:3.3 cm3/g, CH4: 0.04 cm3/g),从而展现出卓越的CO2/烃类分离性能。该材料在CO2/C2H2(体积比50/50)混合物中的理想吸附溶液理论(IAST)选择性达到了3056。值得注意的是,K-MER-2.0在穿透实验中能够一次性纯化乙炔,且纯乙炔(99.6%)产量高达1872 mmol/kg,从而无需多阶段解吸过程,并且为CO2/C2H2反分离吸附剂提供了新的基准。

图1. K-MER-2.0的静态吸附性能表征。

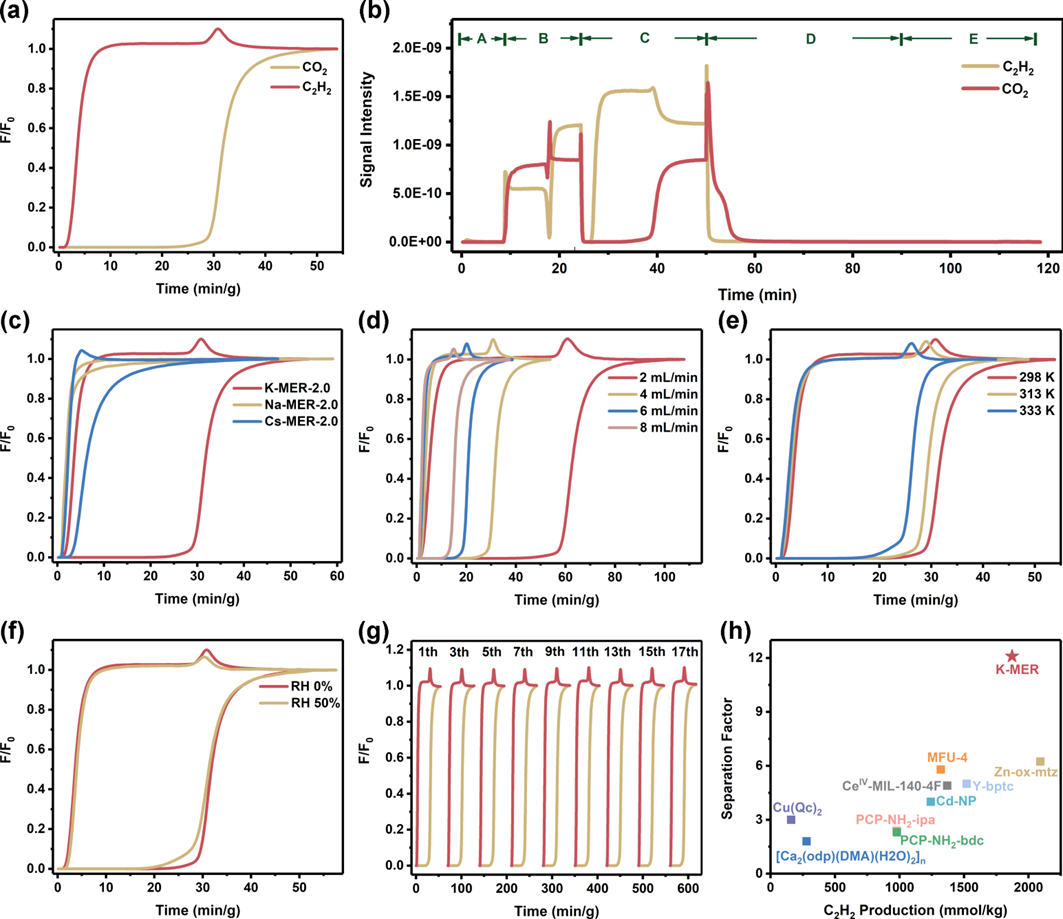

为了评估K-MER-2.0在实际流动条件下的实际分离性能,进行了动态穿透实验。二氧化碳的动态吸附容量达到65.1 cm3/g,分离系数为12.1。该材料同时也表现出快速的吸附动力学(1.7 min达到43.7 mg/g的二氧化碳吸附量),出色的耐湿性(在50%相对湿度下保留73.9%的乙炔产量),以及低再生温度(353 K),无需耗能的高热脱附过程。CO2/C2H2吸附等温线、原位二氧化碳粉末X射线衍射(PXRD)图谱以及周期性密度泛函理论(DFT)计算揭示了一种独特的二氧化碳触发的阳离子门控-呼吸协同机制。这种机制确保了K-MER-2.0的孔道在吸附烃类气体时保持封闭的状态,在吸附二氧化碳气体时保持开放的状态,即通过动态孔隙调节实现分子识别。这项工作加深了对阳离子介导的框架灵活性的本质理解,并为开发具有选择性框架伸展和门控开启功能的智能沸石材料以应对复杂气体分离挑战建立了新的策略。

图2. K-MER-2.0的动态吸附性能表征。

该研究成果以“Cation Gating-Breathing Synergetic Mechanism in K-MER-2.0 Zeolite Enables Unprecedented Selective CO2Separation from Hydrocarbon Gas Streams”为题发表在Chemical Science(DOI: 10.1039/d5sc03281d)上。吉林大学化学学院博士研究生李仁浩与刘晨旭为共同第一作者,吉林大学宋晓伟教授、梁志强教授和天津工业大学梅东海教授为通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发计划(项目编号:2023YFB3810700)、中国国家自然科学基金(项目编号:22375070和22288101)的资助。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d5sc03281d