在光催化水分解领域,提高光生载流子的空间分离效率仍是实现高效太阳能转化的核心难题。特别是在海水环境中,离子组分复杂、腐蚀性强,使得光催化体系在电荷传输与界面构筑方面面临更大挑战。因此,如何在分子层面精准调控电荷分离方向,并构筑界面电场驱动的协同效应,是提升海水条件下光催化性能的重要科学问题。

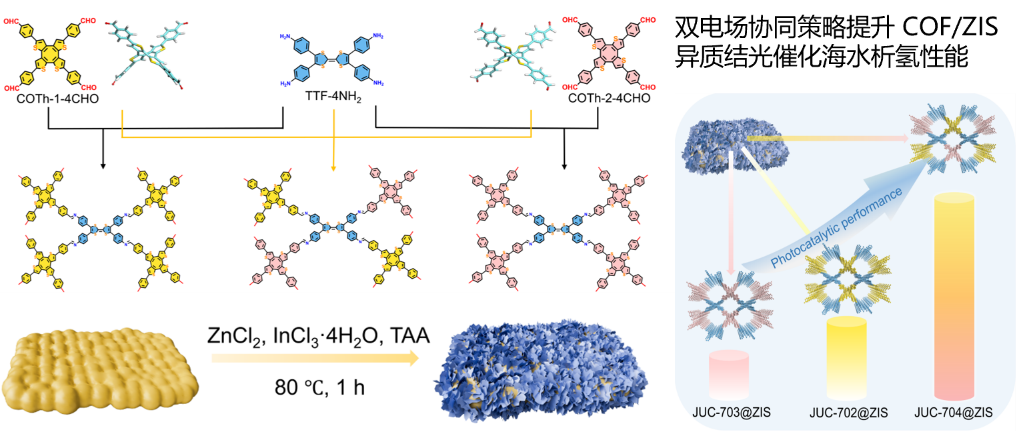

为解决上述挑战,方千荣团队发展了“分子内电场 + Z-scheme 界面电场”双电场协同策略。研究者基于环辛四噻吩(COTh)异构体的硫原子空间排布差异,通过分子设计构筑出具有可控电荷不对称性的 COF 框架,使其内部产生定向 intramolecular electric field。随后通过原位生长 ZnIn₂S₄(ZIS)构筑 COF/ZIS 紧密界面,形成具有强界面驱动力的 Z-scheme heterojunction,使两个电场方向一致、协同作用,大幅提升电子–空穴的分离效率。所构筑的 JUC-704@ZIS(1:8)在海水中实现 9.46 mmol g⁻¹h⁻¹的无助催化剂析氢效率,并在加载Pt 后提升至 25.08 mmol g⁻¹h⁻¹,在循环测试中仍保持优异结构稳定性。多种谱学与电化学手段进一步验证了双电场对电荷迁移路径的调控机制。

该成果以“Dual Electric Fields in Cyclooctatetrathiophene-Based COF/ZnIn₂S₄Z-Scheme Heterojunction Boost Photocatalytic Seawater Hydrogen Evolution”为题发表在Angewandte Chemie International Edition 上(Angew. Chem. Int. Ed.2025, e19752)。化学院博士后张节与硕士李雪静为共同第一作者,方千荣教授、李辉助理教授、佘萍副教授为通讯作者。

图1 双电场协同策略促进 COF/ZIS 异质结中电荷迁移和海水析氢性能示意图

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.202519752