有机双自由基,即存在两个未成对电子的开壳结构分子或离子,具有本征的开壳电子态和物理化学性质,是合成化学、功能材料、量子技术等多领域的重要交叉方向。采用共轭结构扩展的设计合成策略,已发展出结构多样化且物性可调控的苯型稠环体系(图1),例如,尺寸增大诱导二维并苯、纳米石墨烯和纳米分子带等出现开壳电子态,从而展现出窄能隙结构、近红外光吸收、以及削弱的荧光发射等,使其有望用于有机光热转换功能材料。然而,增大的双自由基指数(y)和减小的单三线态能隙(ΔES–T)导致氧化活性升高和稳定性降低,显著限制其功能研究和材料开发。因此,从合成化学和材料化学的角度出发,稳定的有机双自由基体系具有重要的研究价值。

图1.苯型稠环和非苯稠环双自由基的(a)设计策略及(b,c)化学结构

鉴于此,吉林大学窦传冬教授课题组与东北林业大学贾涛教授课题组合作,提出苊烯稠并诱导共轭骨架形成开壳电子态的设计策略(图1),开发出一种稳定的非苯有机双自由基,不仅证明了非苯苊烯诱导大单三线态能隙双自由基态的重要作用,获得了高稳定性、宽近红外光吸收性质(超过300‒1000 nm)、以及太阳光热转换功能,而且组装了首例基于有机自由基的三维太阳能蒸发器。

作者向稠环单元的锯齿边缘稠合两个含有五元环的苊烯,合成出两例稳定的非苯稠环双自由基(1和2)。采用变温核磁和变温电子顺磁共振,证明了二者呈现单线态双自由基基态,并具有大的单三线态能隙,分别为‒9.83和‒17.61 kcal mol−1,与经典的有机双自由基相比,证明了二者弱的开壳电子态(图2);采用DFT理论计算得到二者的双自由基指数分别为0.36和0.42,并利用芳香性计算证实了非苯苊烯的作用本质,即向分子骨架引入了醌式共轭片段,形成了局域反芳香性,进而通过芳构化诱导形成了弱开壳双自由基态。

图2.(a,b)1和2的变温电子顺磁共振谱;(c)2的闭壳/开壳共振式

作者详细研究了1和2的光物理性质。二者的甲苯溶液分别呈现紫色和绿色,表现出窄能隙特征(1.60和1.30eV)和近红外光吸收性质,光吸收范围覆盖了300–810和300–990 nm,摩尔吸光系数超过17000 M−1cm−1,TD-DFT计算证明分子2的氮原子使其HOMO能级升高和光谱红移(图3)。二者溶液在空气中放置28天,吸收光谱无明显变化,证明其具有优异的环境稳定性。1和2的固体粉末呈现更宽的光吸收范围,分别为300–1150和300–1200 nm,展现出有效的太阳光吸收能力。经模拟太阳光持续照射2小时后,1和2的粉末升温且保持温度不变(51和59oC),证明其高光热稳定性,二者太阳光热转换效率分别为16%和20%,与已报道的高性能有机光热材料相当。

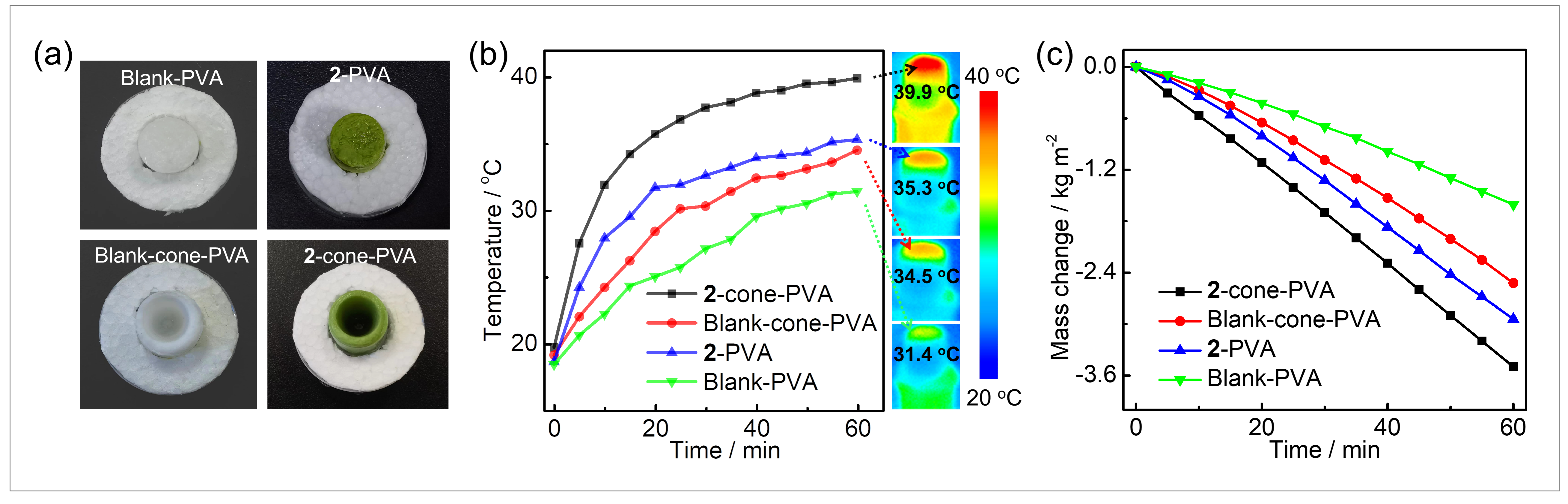

鉴于2表现出优异的光热转换性能,作者将其作为光热活性材料,与多孔聚乙烯醇(PVA)水凝胶混合,组装了具有不同表面形态(平面和锥形空腔)的三维太阳能蒸发器(图4)。经模拟太阳光照射1小时,平面形态和锥形空腔蒸发器的表面温度分别稳定至35.3和39.9oC,说明锥形空腔减少了热损失,提升了光热转换能力。将其应用于太阳能蒸发水,其蒸发水速率达到3.49kg m−2h−1,蒸发水效率提升至84%。

图3.三维太阳能蒸发器的(a)数码图片,(b)表面温度变化和(c)蒸发水曲线

综上所述,该工作提出了苊烯诱导开壳电子态的设计策略,开发出一种稳定的非苯稠环双自由基,阐明了苊烯构造醌式共轭和诱导开壳的重要作用,获得了宽的近红外光吸收性质,实现了高效的太阳光热转换和蒸发水性能。该研究为有机近红外和光能转换材料研究开拓出新体系,亦为发展稳定的有机自由基提供了新思路(CCS Chem.2025, DOI: 10.31635/ccschem.025.202505505)。